Vol.30 INTERVIEW

問いを重ねることから生まれる、インクルーシブデザインの核心。第一人者平井教授インタビュー

掲載日 2025.10.21

コクヨが推進するインクルーシブデザイン「HOWS DESIGN」は、 問いや対話からの気づきをもとに、社会を変える手段をつくり出す取り組みです。このインクルーシブデザインは「誰かのためだけ」のものづくりではありません。ひとりひとりの声を丁寧に深掘りし、その奥にあるアスピレーション(まだ言葉になっていない思いや願い)を見出し、そこから共通の課題を導き出していく営みだと思っています。

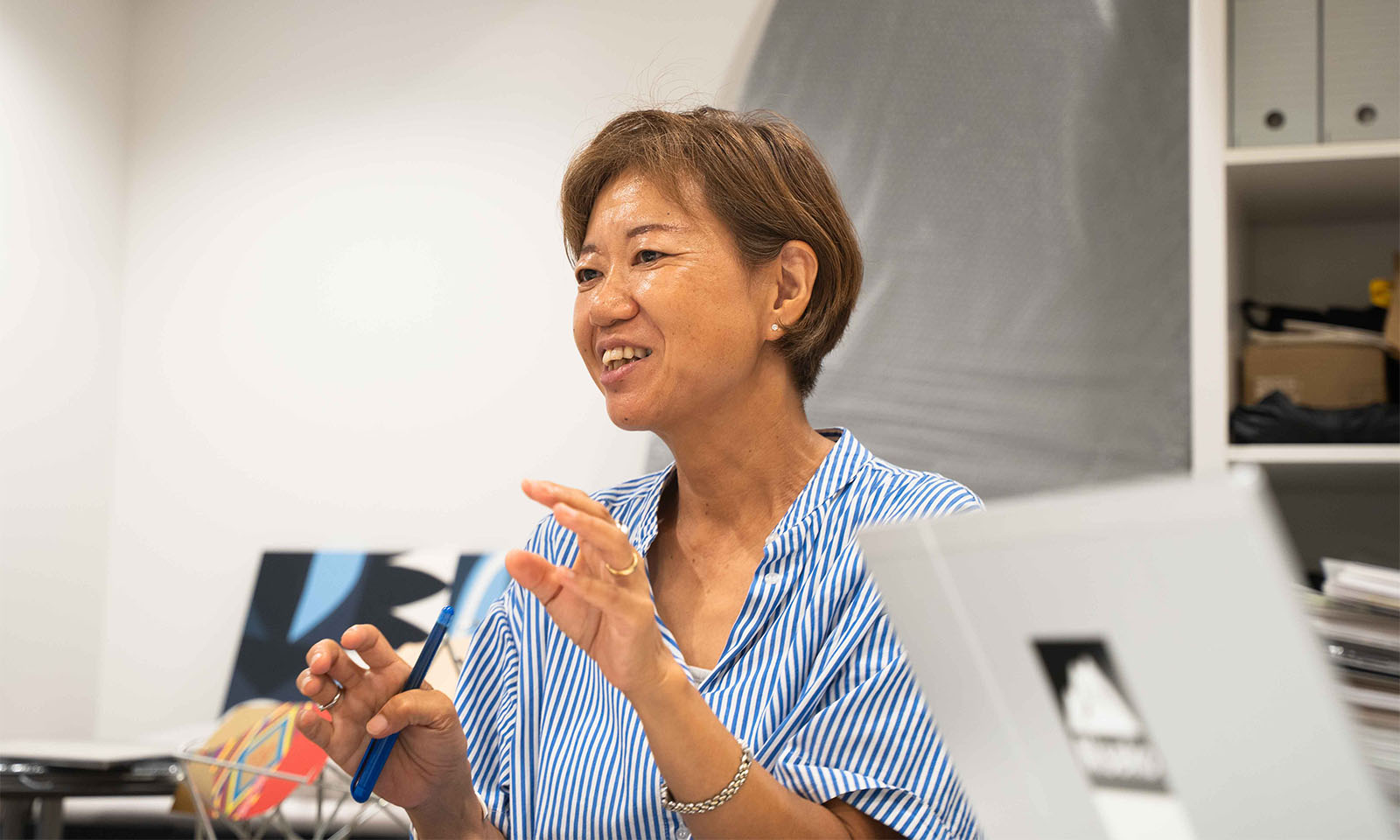

今回は、日本におけるインクルーシブデザインの第一人者である平井康之さん(九州大学 大学院 芸術工学研究院 教授)と、コクヨでこの取り組みを推進する 太田・幸森 の三者による対話を通して、

・個別の声をどう深掘りし、共通の価値に昇華するのか

・売上や効率を超えて、なぜ今インクルーシブの視点が必要なのか

・デザインを「社会のパーパス」につなげるとはどういうことか

を考えていきたいと思います。

Interviewee

-

平井康之(ひらいやすゆき)

九州大学 大学院 芸術工学研究院 ストラテジックデザイン部門 教授。コクヨ、英国のロイヤル カレッジ オブ アート(RCA: 英国王立美術大学院)、米国のデザインファームIDEOでのデザイン実践をもとに、2000年代からインクルーシブデザイン、デザイン思考に取り組む。現在はインクルーシブデザインの発展系であるソサエタルデザイン研究や、デザインとビジネスやアントレプレナーシップを融合した先進的教育に活動を拡大。ドイツRed Dot賞、IAUD国際賞、グッドデザイン賞、キッズデザイン賞など受賞多数。

-

幸森 史(こうもりふみ)

ワークプレイス事業本部ワークスタイルマーケティング本部

-

太田 晴規(おおたはるき)

広報 サステナビリティ推進部サステナビリティ推進グループ

個別の声から共通性を見出す —— インクルーシブデザインの核心

インクルーシブデザインは、特定の誰かではなく「固有の課題」に目を向けることなのか

太田:私たちコクヨが取り組んでいる「インクルーシブデザイン」は、“特定の誰かだけのため”にデザインをしていくことではなく、“多様な方々が抱える”個別の課題に向き合うことだと思っています。平井先生は以前論文で、「個別の課題に向き合っていくことが結果的に多くの方にとって価値あるイノベーションにつながるのだ」とおっしゃっていますよね。

平井:はい、まさしくその通りです。“多様な方々のために”という言い方をすると、一人ひとりに耳を傾けずに“多数の人に向けたデザイン”と誤解されてしまうことがあります。しかし大事なのは、徹底的に一人ひとりの「思い」、つまりインクルーシブデザインの創始者であるロジャー・コールマン名誉教授らが言う「アスピレーション(熱い思い)」に丁寧に向き合うことです。そこから固有の課題の中に“共通課題”が見えてきます。そして、この共通課題を、できるだけ深いレベルで見出すことが大切なのです。

幸森:固有の課題から共通の課題...。なるほど、そうですよね。でもその“深い共通課題”を見つけるのって、とても難しいですよね?

平井:そうですね。例えばインタビューで「なぜ運動するのか」を伺うと、当事者からは「健康のため」など、抽象的な答えになりがちです。しかし「それはなぜですか?」と問いを重ねることで、「周りの視線が気になる」など、その人固有の価値観による具体的な悩み(SOS)を伺うことができます。ここで大切なのは、そのSOSに耳を澄ましながら、その奥にある共通の「アスピレーション」を見つけ出すことなのです。

実践したいけど、不安。だからこそ知りたい

平井:デザインの出発点は“会話”です。それも自然な会話が大事です。しかし、よくあるのは、片方の立場がリサーチャーで、もう片方がユーザーであるという関係だけでインタビューしてしまうこと。それでは、深い話をするのは難しい。本当の悩みを初対面の人には言えないですよね。その距離感では、双方に心理的な壁や認識のバイアスが残ってしまっていて、SOSを引き出すことも難しいです。まずはお互いの間で共通理解をつくることが必要なのです。

幸森:そうですよね。うーん、まさに今私が所属している部署が悩んでいることとして、「深い話ができる」ことを意識すると、一番身近にいる“気を使わなくていい、すぐに対話できるいつもの仲間”に結局のところ頼ってしまうことが多いんです。でも、それだと多様な人の声を聴くことができない。時間が限られている中で、ジレンマがあります。広く多様な人に聞くにはどうしたらいいでしょうか?

平井:それはプロジェクトごとの、人との距離感によりますね。人材戦略の一つとも言えると思います。ビジネスの中でインクルーシブデザインを推進するにあたって、いつも同じ人が対象になってしまうのであれば、“この人に相談しよう”と思える人をもっと多く見つけておくことが大事ですよね。偏った人だけに話を聞いているとバイアスがかかってしまいます。やはりプロジェクトを推進するには、たくさんの“頼れる人”の存在が不可欠だと思います。

太田:企業側として、相談したり会話をしていくにあたって、最も心がけるべき姿勢や対話の方法についてアドバイスをいただけますか?

平井:一番大事なのは“時間をかけること”です。ワークショップやイベントも大事ですが、できるだけ多くの会話を重ねること。その積み重ねの中でようやく、相手が本当に大切にしていることが見えてくるのです。

社会全体をデザインの対象に —— ソサエタルデザインへの拡張

制度すらデザインの対象に

平井:私たちは、実践してきたインクルーシブデザインをさらに広げ、 “ソサエタルデザイン(Societal Design)”に取り組んでいます。これは、“かたちのあるモノ”のデザインから、“かたちのない”政策ポリシーや行政サービスなどの高次のインクルーシブデザインを意味し、より良い社会の仕組みをともに創造していくアプローチです。

そのきっかけの一つが、2014年にフィンランド・アアルト大学(Aalto University)との提携です。私たちは、つい“かたちのあるモノ”のデザインを考えがちですが、アアルト大学の研究者は、憲法のような制度までデザインの対象ととらえています。コールマン名誉教授が提唱する「将来の自分たち」にとって価値のあるインクルーシブデザインの実現には、個人を対象とするところから、社会システムそのものにまでデザインの視点を広げる必要があると気づかされたのです。

幸森:なるほど!

平井:実際にフィンランドやエストニアでは、行政にデザイン専門家が関与し、市民と対話を重ねながら社会システムを柔軟に作り変えています。こうした取り組みから学ぶことは多いと思います。

太田:個別の声を社会全体につなげていく……政治や行政が本来あるべき姿ですよね。自分の声が社会に届くのだという信頼があることは、まさにインクルーシブデザインを実践する上での人と人との距離感の重要性や、時間をかけて対話を重ねていくということと同じく重要ですよね。日本社会ではまだ難しいかな...。

日本での実践:福岡県福津市での子育て支援プロジェクト

幸森:平井さん、日本ではどのようにソサエタルデザインを実践されているのですか?

平井:私たちは福岡県福津市と連携して、“こどもの国”という子育て支援のサービスデザインを手がけています。行政サービスを一覧化した“サービスマップ”では、市民に寄り添うデザインのために、グラフィックも工夫しています。例えば笑顔の赤ちゃんのイラストをあえて使用せず、代わりに誰もが感情移入しやすいテディベアで表現しています。

福津市の子育て支援プロジェクト「こどもの国」の取り組み事例

これは、その時一緒になった子育て中の方が「こどもを愛しているけど、離れたい」とおっしゃっていたんです。「子育て=笑顔一色」ではなく、「離れたい」と思うこともある。そういった多様な現実について、市民の思いに寄り添う行政という、お互いの共感を可視化することを大事にしました。その結果、キッズデザイン賞やグッドデザイン賞にもつながったのです。

太田:グラフィック以上に、市民との距離を縮める“デザインの力”を感じますね。

平井:さらに、利用者に向けたサービスだけでなく、行政職員自身の意識改革も欠かせません。これまで私たちは、関西広域連合、長崎県、大分県、福岡市などの自治体でデザイン思考のワークショップを行い、ここ4年で約540人の行政職員のみなさまに体験いただきました。行政がデザインを自分ごととして理解すると、制度やサービスのつくり方そのものが変わっていくのだと思っています。いや、「変わっていくと信じている」と言っても過言ではないかもしれません。

インクルーシブデザインの「成功」とは何か

利益追求と理念のはざまで

幸森:企業の利益追求とインクルーシブデザインの理念が対立する場面で、どのような説得や事業モデルが有効だとお考えですか。

平井: ビジネスにつながる事例は、増えてきています。もちろん売上や利益も大事ですが、むしろ問うべきは“本当にビジネスとして成り立たせることだけが重要なのか”ということです。

インクルーシブデザインの価値は、社会実装をして“これがあってよかった”と誰かに言ってもらえることです。それ自体が大きな意味を持ちます。単発のイノベーションよりも、連続するイノベーション、そのためには売上偏重ではなく、CX(顧客体験)など複数の視点で考える必要があります。両輪を回していくことが大切なのだとおもいます。

アスピレーションとパーパスの関係を考える

平井:近年企業が目指す方向を「ミッション(企業の使命」や「パーパス(社会的意義)」として言語化していることが多いですよね。どこを目指し、何を責務とし、そしてその企業の存在意義は何なのか。企業がその「パーパス」を企業単体で捉えるのか、それとも社会と共有する目的とするのかにより大きく変わると思います。

幸森:つまり、インクルーシブデザインの成功は、1つの企業だけで“完結すること”ではない、ということですか?

平井:その通りです。インクルーシブデザインは、個人起点の社会価値創造です。大切なのは“途中経過を発信していくこと”。やりきるのではなく、これからのミッションとして“宣言して、そこから一緒に考えていく”姿勢こそが重要なんです。できていないからこそ宣言し、仲間を集めていくんです。

「多様な私たち」の潜在的な願いや渇望であるアスピレーション、それをもとに企業や組織が何を目指し使命とするのかとらえるミッション、さらにそれらをパーパスとして地域や社会のステークホルダーと共有する。この三つを結びつけながら進めることが、これからの企業に求められます。

インクルーシブデザインの視点を取り入れると、単にモノをつくるのではなく“サービスをどう作るか”という方向にシフトしていきます。コクヨもまさに、インクルーシブデザインをもっと広げることでさらに企業価値を高める好機だと思います。

さいごに

本記事の対話から見えてきたのは、インクルーシブデザインが「特定の誰かのため」だけに用いられるのではなく、個別の声を丁寧に深掘りし、その奥にあるアスピレーションを見つけ出し、そこから共通の価値を導く営みであるということです。

それは時にすぐに成果や売上につながらないかもしれません。しかし、小さな対話から引き出された深い気持ちを社会全体の課題へと結びつけることこそが、インクルーシブデザインの力であり、デザイナーが果たせる役割だといえます。

「できていないからこそ宣言する。それがインクルーシブデザインの出発点です」

この言葉は、完成度よりも姿勢を重んじるインクルーシブデザインの本質を表しています。モノやサービスをデザインする一人ひとりが、日々の現場で「まだ見えていないアスピレーションは何か?」と問いかけ続けるとき、その営みは組織を超え、社会を変える大きなうねりへとつながっていくでしょう。

取材日:2025.09.08

取材:田中美咲

執筆:田中美咲

校正:山中散歩、HOWS DESIGN運営チーム

撮影:山中散歩