Vol.29 CASE

消しゴムの新境地! 平行四辺形が実現する、「よく消える」「折れにくい」+「持ちやすい」 <キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム>

掲載日 2025.08.27

Interviewee

-

吉岡 篤志

グローバルステーショナリー事業本部グローバルプロダクト開発本部開発第2部

-

やまもと 波子さん

車椅子ライター/リードユーザー

今回取り上げるHOWS DESIGNプロダクト

今回取り上げるHOWS DESIGNプロダクト

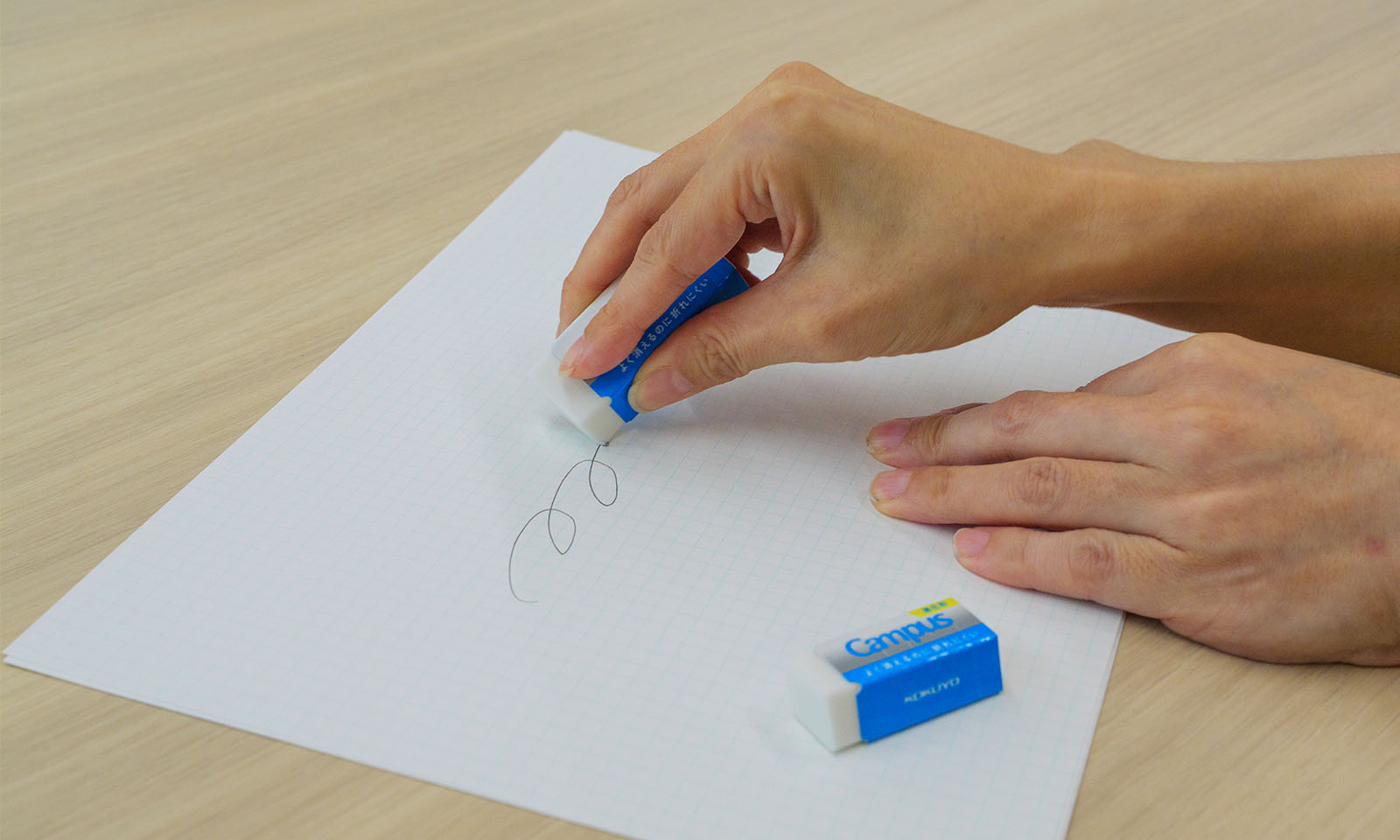

<キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム>

独自のハイブリッド製法により、よく消える吸着成分と、折れにくい骨格成分を絶妙なバランスで配合した消しゴム。細かい文字も消しやすい平行四辺形タイプは、HOWS DESIGNプロセスで、手の力が弱いユーザーと、消しゴムを持ちにくい、消しにくいというバリアの解決に取り組んだ。

製品紹介ページはこちら

https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/campus_brand/orenikui-eraser/

「よく消える」と「折れにくい」の両立、

新しいけれど奇をてらわないデザインを追求

まずは開発に至った経緯を教えてください。

吉岡:ロゴでお気づきかと思いますが、これはキャンパスブランドとして発売された消しゴムです。ノートブランドから、もっと広義に“まなび”をサポートするブランドにしようと始まった企画で、ノートと親和性が高い消しゴムの開発に着手しました。ユーザー調査でわかっていたことは、「折れやすい」「細かいところを消したいのに、消したくないところまで消えてしまう」といった課題。また、「よく消えるのに折れにくい」という要素に加えて、開発の初期段階から形にも着目していました。

既存商品「リサーレプレミアム」が好評のようですが、違いはどのような点ですか?

吉岡:「リサーレプレミアム」は、消し心地は少し硬めで、軽いタッチで細かいところを狙って消せるという点でご好評いただいています。これらの長所を引き継ぎつつ、より消字性の高い処方を目指しました。また、皆さんがイメージされる“スタンダードな消しゴム”として好まれている他社製品とも比較・検討した結果、「リサーレプレミアム」より少し柔らかめの消し心地に仕上げています。

開発期間は5年に及んだそうですが、どのような点に苦労されたのでしょうか。

吉岡:素材の選定や処方などの技術面、形やサイズといったデザイン面の両方ですね。消しゴムで黒鉛を消すための仕組みは、柔軟な消しゴム表面を紙に密着させつつ擦ることで黒鉛を吸着・除去して消しカスとして消しゴムの表面から離脱させる、という一連の流れで成り立っています。よく消える消しゴムにするためには黒鉛を吸着する成分(消しに効く成分)を多めに入れる必要がありますが、柔らかくなり折れやすくなってしまう。「よく消える」と「折れにくい」を両立させるため、5年間に多くの試作を重ねました。

どのように「よく消える」と「折れにくい」を実現したのでしょうか。

吉岡: 「折れにくさ」に効く骨格成分の中に「消字性」に効く吸着成分を閉じ込める独自の”ハイブリッド製法”により実現しました。

ワークショップでの一番の気づきは、

「正解はない」ということ

HOWS DESIGNを取り入れた理由を教えてください。

吉岡:デザインを模索するなかで、自分たちにとっての当たり前が、実は当たり前ではないかもしれないと考えるようになりました。例えば、握る力、手の力が弱い方にとってはどうだろうかと。ちょうどその頃知ったのが、社内で動き始めたインクルーシブデザインに関する取り組みでした。そこで、開発段階に合わせて3回のワークショップを開催したんです。

ワークショップを開催して、どのような気づきがありましたか? また、どのような点が商品に反映されたのでしょうか。

吉岡:一番の気づきは、正解はないということ。それまでは、ユーザーの方に試作品を触っていただく機会がなかったので、使い心地や使いやすさは千差万別なんだとわかったことが大きかったですね。平行四辺形を“進化型”ととらえる方もいらっしゃれば、やっぱり長方形がいいという方もいらっしゃって。やはり従来の長方形タイプも必要だし、大小2サイズを作ることで、選択肢を提案することが重要だと考えました。

文具愛好家、車椅子ライターとして著書『弱い力でも使いやすい 頼もしい文具たち』を出版されている波子さんですが、どのような思いでワークショップに参加されましたか?

波子さん:実は今日初めて完成品を見たのですが、愛着のあるキャンパスブランドだと知って感無量です(笑)。ワークショップについては、著書がきっかけでお声がけをいただいたのですが、文具メーカーさんの開発に参加できるなんて、とっても光栄だと思っています。私は筋力が徐々に低下する病気にかかって今に至るので、筋力が低下する前後どちらも経験があるという立場で参加させていただきました。

参加された感想をお聞かせください。

波子さん:大人になって、消しゴムを使用する頻度が減ってはいるものの、私にとっては「力を入れる必要がある文具」の一つ。使いづらさを感じるものなんです。試作品を使ってみて一番感動したのが“持ち上げやすさ”。机に置いた状態からつまみ上げるときに、指先で引っかけやすいんです。そして、手になじむことですね。長方形だと持ち方や手の位置などが自ずと決まるものだと思うのですが、平行四辺形だとそれぞれに持ちやすい持ち方ができる、自由度が上がると感じています。持ちそびれたり、落としたりすることが少ないかもしれませんね。平行四辺形の意味はこれか!と実感しました。

それから、持ったときに安定しているので、力が伝わりやすくて消しやすい。長方形だと小さいサイズは使いにくい印象だったのですが、平行四辺形の場合はSサイズが意外と使いやすいという発見もありました。

吉岡:平行四辺形の角度は66°なのですが、より良い角度を検証するために3°刻みで7種類の試作品を用意しました。わずかに思える差でも、「掴みやすい」「手になじむ」といった声につながっていて、私たちにとっては後押しになりましたし、自信につながっています。

自分の思いが商品に反映されることは

自己肯定につながる

ワークショップを含む、インクルーシブデザインの取り組みについて、今後期待することなどがあればお聞かせください。

波子さん:自分にとってその商品の使い勝手が良いかどうかは、感じていても発信する機会はほとんどないはず。個人ではどうにもできないことですが、メーカーさんに声が届くことで、自分の思いが商品に反映される。それはとてもうれしいことだし、自己肯定感が高まると思うんです。ぜひ、こういう機会をこれからもつくっていただきたいですね。

力が弱い人が使いやすいものは、お子さんや年配の方をはじめ、いろいろな人にとって使いやすいものだと思うので。こういう輪が広がれば喜ばしいですし、今後も機会があれば全身全霊をかけて参加したいです!

今回の経験を通して、これからチャレンジしたいことはありますか?

吉岡:これまでは紙製品に携わってきたのですが、商品のカテゴリーを超えて「学びやすさ」を考えるという経験を通して、自分自身の視野が広がったと感じています。一方で、この形が最適というわけではないと思っていて。今回の主なターゲットは中高生ですが、違う世代、あるいは海外の方にとって使いやすいものは何か。使う人を中心としたモノづくりを追求したいと思っています。まずは発売後、どのような反応があるか楽しみですね。

取材日:2025.7.29

執筆:神尾はるな

撮影:松井聡志

編集:HOWS DESIGN チーム