Vol.28 EVENT REPORT

コクヨとパナソニックが共に学ぶ、「まずは気づくこと」から始まる、“インクルーシブデザインワークシート”を活用したワークショップ体験レポート

掲載日 2025.08.18

2025年6月11日、大阪・新深江のコクヨ本社内にあるダイバーシティオフィス「HOWS PARK」を会場に、パナソニックのデザイン本部DEIデザイン課のみなさまとのコラボレーションとして、パナソニックが開発し、実際の製品開発にも使用されているインクルーシブデザインワークシートというツールを活用したワークショップを体験させていただきました。

パナソニックでは、インクルーシブデザインのミッションとして「あたらしい『やさしさ』をつくる」を掲げ、パナソニックの4つのデザインプロセス、「気づく」「考える」「つくる」「伝える」全てをインクルーシブにし、全体にかかる考え方として「ひとりのためのアイデアから、すべてのひとの生きやすさの実現を目指す 」という5つの行動指針に重点を置いています。

今回は、そのファーストステップにあたる「気づく」を、コクヨの家具、文具、通販(カウネット)の3事業部門のインクルーシブデザインに関わるメンバーと学ばせていただきました。この記事では、当日のワークの中での議論や気づきの一部をお届けします!

インクルーシブデザインの学びのシェアをしたい

当日は、コクヨの通信販売会社である株式会社カウネットCXデザイン本部の吉村彩さんより今回の企画の目指すところについての共有を行うところから始まりました。

「本日はパナソニック×コクヨで学びのシェアをしていきたいという話からスタートしています。インクルーシブデザインで先進的な取り組みをされているパナソニックさんの開発手法について教えていただきながら、コクヨのプロダクトやサービスに落とし込んで考えた際に、コクヨの開発プロセスにどんな変化が起きるのかということを意識しながら取り組んでいただけると、今後につながると考えています。

また、パナソニックさんにとっても、家電とは違うものを取り扱うコクヨのメンバーが、ツールを使用した際に気づいたことをシェアできると、今回の取り組みに価値が生まれてくると思っています」

株式会社カウネット 吉村彩さん

パナソニックのインクルーシブデザインのミッションは「あたらしい 『やさしさ』をつくる」

次に、今回のファシリテーションを務めていただくパナソニック DEIデザイン課の白鳥真衣子さんから、パナソニックのインクルーシブデザインの考え方についての共有をしていただきました。

「パナソニックのインクルーシブデザインはミッションに「あたらしい 『やさしさ』をつくる」、ビジョンに「互いに尊重し合うインクルーシブな社会を目指す」、この2つを掲げて推進をしています。この「あたらしさ」というのが何かと申しますと、これまで身体的な課題解決としてユニバーサルデザインという形で、より多くの人に使いやすい「やさしさ」というものを提供してきましたが、これからは心理的・精神的な課題や一時的に生じる課題にも焦点を当て「やさしさの拡張」をしていくために、インクルーシブデザインを活用した商品やサービス、コミュニケーション、制度づくりを実施しています」

パナソニック株式会社 白鳥真衣子さん

「さらにパナソニックでは、インクルーシブデザインにおける3つの達成要件を設けています。1つめは、商品やサービスの構想段階において、多様なリードユーザーと対話し、解決すべき課題についてのインサイトを得ていること。2つ目は、リードユーザーと対話を重ねることで、課題解決のブラッシュアップを行うこと。最後に、課題を解決できていることを、リードユーザーと検証していること。この3つを明文化したり、説明できる商品を、インクルーシブデザインを実現したプロダクトやサービスであると弊社では定義しています。HOWS DESIGNさんと似ている部分もあり、突き詰めて考えていくと目指す未来は近いのではないかと考えています」

多様性の多様さに“まず気づく”こと

いよいよワークショップへと入る前に、まずは今回使用するインクルーシブデザインワークシートの開発背景について、パナソニック DEIデザイン課の中尾洋子さんから教えていただく時間を設けました。開発背景を知った上で使用することで、ただツールを使用するよりもその使い方や意図がイメージしやすくなるからです。

「パナソニックではユニバーサルデザインを長くやってきたこともあり、多様性という言葉を聞いた時に身体的な多様性が頭に思い浮かぶ方が多かったため、まずは多様性にも色々とあるということに気づいてもらう必要がありました。例えば、なかなか理解がされづらい多様性として、『内的側面の多様性』と『外的側面の多様性』というものがあります」

パナソニック株式会社 中尾洋子さん

「内的側面の多様性は、生まれながらに持ってるものや自然に備わってるような多様性のことで、セクシャリティや年齢、人種などが挙げられます。外的側面の多様性は育ってきた環境や、後からついていく多様性のことで、例えば宗教上の理由でお肉のアイコンを使わない方がいい、あるいは豚肉ではなく牛肉にした方がいいということや、色の価値観の違いで禁忌の色があったり、美の価値観についてあたらしい表現のルールをつくる必要があったりと、さまざまな多様性があります。本日体験いただくインクルーシブデザインワークシートは、こうした多様性についての気づきを得られるようなツールとなっております」

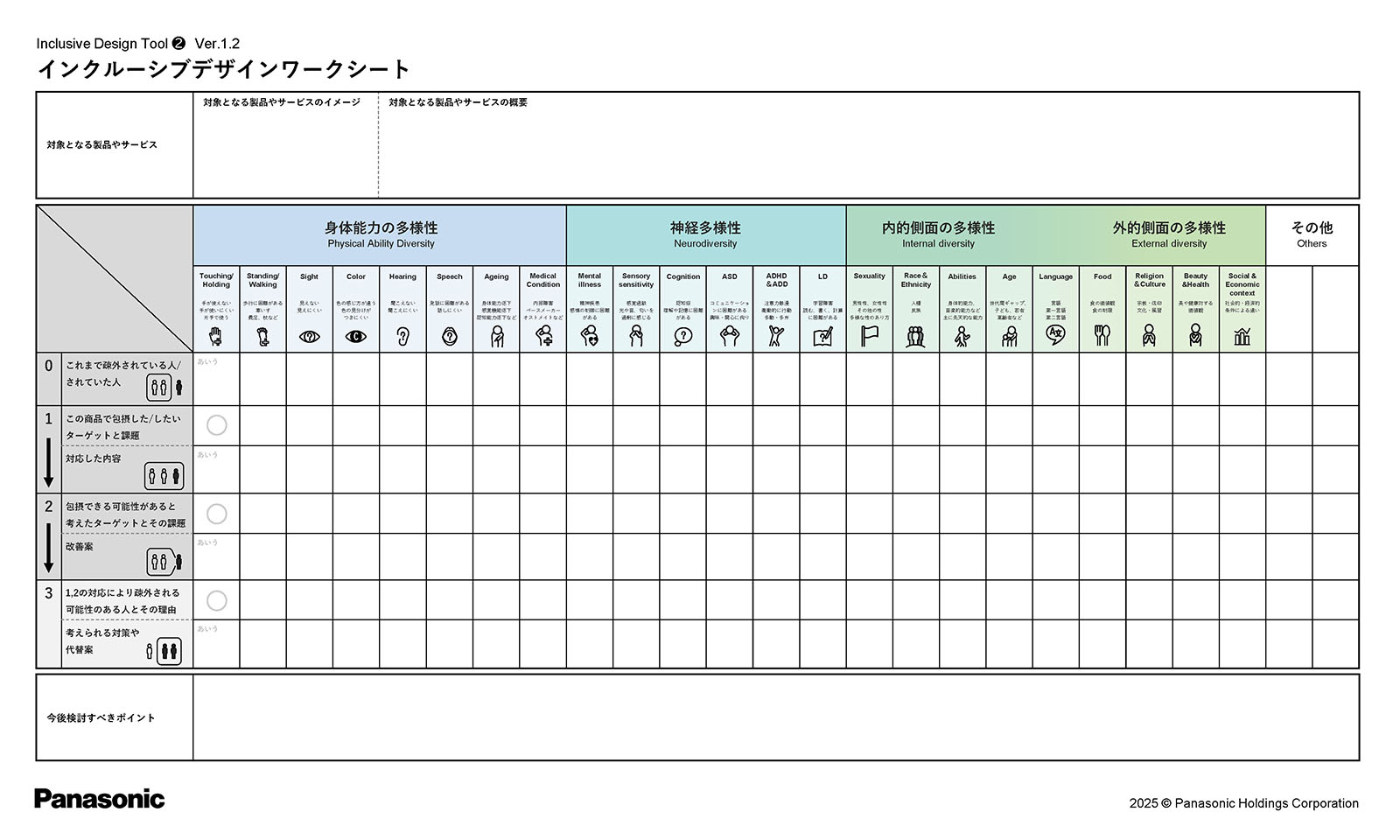

今回使用したワークシート。多様性は身体能力だけでなく、神経多様性、内的側面の多様性、外的側面の多様性など、様々な多様性があることを一覧で認識できるようになっています。

「このツールを考える背景となった経験の一つとして、インドにおけるパナソニックの冷蔵庫のパンフレットがあります。元々肉や魚がたくさん出てきていたのですが、そうした食材を口にしない方も多くいるため、現地で調査をした際に、『これは自分のための冷蔵庫ではない』と思われてしまっていることを知りました。それからはパンフレットにおけるコミュニケーションを見直しました」

真剣に聞く参加者。

多様性を可視化する「インクルーシブデザインワークシート」

ワークショップでは、コクヨのオフィス空間を対象にした2チームと、オフィスにあるゴミ箱をテーマにした2チーム、5月に発売された「キャンパス 秒でパッと開けられるバインダー」を対象にしたチームの合計5つのグループに分かれました。

今回体験させていただいたインクルーシブデザインワークシートには縦軸と横軸に対応した項目があり、横軸は「広げていくやさしさの構造」を、縦軸は「対象者に対してインクルード(包括)したノウハウや仮説、新たな課題などの検討」を示せるものになっています。それぞれには番号が振られ、番号順に記入を進めていくことで漏れなく検討することができる仕様です。

今回は、後で全体にも共有できるように大きなワークシートに付箋を貼ったり気づいたことを書き込んでいきます。

横軸の「広げていくやさしさの構造」では、身体能力だけでなく、神経多様性、内的側面の多様性、外的側面の多様性など、さまざまな多様性があることを一覧で認識できるようになっており、縦軸ではインクルードだけではなく、それらの取り組みによって新たにエクスクルード(疎外)されてしまう人がいないかの検討も可能になっていました。

まずは、インクルーシブデザインワークシートの0番「これまで疎外されている人・されていた人」をチェックする項目と、1番「この商品で包摂した/したいターゲットと課題・その内容」を埋めていくために、事前課題としていた「」を付箋に書き出していく個人ワークが始まります。それぞれが黙々と書き進めているチームもあれば、お互いの意見や疑問をシェアしながら進めているチームもある中、20分ほど経過したところで、今度は書いた付箋をワークシートに貼ったり、シートに書き込んでいくグループワークが始まりました。空間にまつわるチームではオフィスの見取り図を見ながら「信号機のように色とアイコンを入れることで、子供やいろんな人がわかるようにできるのでは」という意見が上がったり、バインダーのチームでは「障がいのある方は、製品の形や機能に加えて自分が使いやすいように工夫をしているのかも」という予想や、ゴミ箱のチームでは「ゴミ袋にどれくらいゴミが溜まったら取り替えるのか、そのタイミングって人それぞれで面白いのでは」といったシーンにまつわるコメントもありました。

見えてきた“日常のバリア”と“包摂の難しさ”

グループワークが終わったタイミングで行われた中間発表では、それぞれからインクルードできている点と課題についての気づきや発表が行われました。

バインダーチームからは、まず製品の説明があり、インクルード(包括)できている点として下記の内容が挙がりました。

・リングの中央をつまめば片手でも軽く開け閉めでき、力の弱い方や手の動きに制限がある方にも使いやすい設計になっている

・色覚の少数派の方と検証を重ねて5色の見出しシートや表紙の色を工夫している

・金属音が苦手な方への配慮として樹脂製リングを採用し、爪が長い方でも扱いやすい形状にしている

一方で、「視覚障がいのある人に向けた、触覚サインや手ざわりの違いなどの対応は、現段階では十分に実現できていない」といった課題も挙がります。

グループごとの発表。

ゴミ箱を対象にした2チームは、それぞれ視点が少しずつ違い、片方のチームでは、ゴミ箱そのものの問題に着目した議論から下記の指摘がありました。

・現在のゴミ箱には多くの使いづらさがあり、手や足が不自由な人、車椅子利用者にとっては蓋の開閉や袋の交換、そもそもゴミの投入が困難だと思う

・美や健康への価値観から、ゴミが見えることや手が汚れることを避けたい人もいる

一方で別のチームは、ゴミを捨てることだけでなく、ゴミ袋の交換や取り出しなど一連の行動全体に着目したコメントがありました。

・視覚障がい者は、投入口の位置やゴミの種類の識別、ゴミが溜まっているかの確認が困難であったり、ゴミを捨てる時の音が聞こえず『捨てた感覚』が持ちづらいのでは?

・景観を気にする人に配慮し、目立ちすぎないデザインの必要性もあるのでは?

オフィス空間を対象にした2チームは、そもそもオフィス空間において疎外されている人は一部ではなく、「実はあらゆる人が何らかの困難を抱えているのではないか?」という、エクスクルード(疎外)されている人の範囲の広さについて気づきを得たチームと、「建物全体の構造や管理権限の制約が、インクルーシブな設計の障壁になるのでは?」という空間の設計を変えることのハードルの高さに視点を向けたチームがあり、双方ともに前提から考え直す視点が特徴的でした。また、空間ならではの課題として、オフィス内部と外部にもそれぞれ課題が挙がりました。

オフィス内部の課題に対する指摘

・視覚的な情報に関しては、掲示板やサインなど文字情報に偏っていると感じる

・宗教上の服装とオフィスで求められる服装のギャップがある

オフィス外部の課題に対する指摘

・精神的ハードルがあり、出社前の通勤そのものが困難である人への配慮も考えられる

・方向感覚に不安のある人への配慮として、方角ではなく視覚的な目印を活用した案内方法を考えたほうがいいのでは?

そのほかにも、「オフィス」という日常的な空間だからこそ、日々の気づきの解像度を高めることの重要性が語られていました。

1つの正解が誰かをラベリングするかもしれない

それぞれのグループのシェアが終わった後は、ワークシートの2番「包摂できる可能性があると考えたターゲットとその課題・改善案」と3番「1,2の対応により疎外される可能性のある人とその理由・考えられる理由と改善点」を記入していく最後のグループワークに移ります。各チームにパナソニックチームのメンバーが入り、ディスカッションの幅を広げていただきながら、ワークショップは進行しました。

オフィス空間のように対象が広いチームはシートを使いながら絞ったり、オフィスを働く場所から別のものへと定義しなおすのはどうかという意見がでたり、バインダーやゴミ箱のように実際に触ることのできるものを扱うチームは実際に触りながら議論を進めていったりと、それぞれ真剣に、かつ楽しく問いを深めていきます。

それぞれに書いたものをインクルーシブデザインワークシートに貼っていく

まだまだ議論が足りていないという白熱したチームもある中で、時間になり最後の発表が始まりました。

バインダーチームは開閉のしやすさに加えて、「穴の多い紙の差し込みやすさ」や「開く方向(右か左か)が触ってわかりにくい点」にも課題があるとし、「感覚過敏や発達障がいのある人にとっても直感的に使える工夫が必要だと思う」という意見や「表紙の色は落ち着いたトーンを採用しているものの、リング部分の光沢が強くチカチカして見える場合があるため、よりマットな素材や色味の検討が必要だと感じた」という改善点が挙がりました。

一方で、角を丸くすることで物理的・感覚的ストレスを軽減している点や、作業中に一時的に紙を挟んでおけるポケットのような機能があると便利なのではというポジティブな発見もあり、加えて近年の学生ニーズに応える形で、再生素材の使用や環境配慮も設計に取り入れていきたいというブラッシュアップのアイデアも生まれました。

ゴミ箱を対象にした2チームは、「まずは対象を絞って改善案を模索する」チームと、「特定の人を包摂しようとすると他の誰かを排除してしまうかもしれない」というジレンマを抱えていたチームで方向性が分かれました。

対象を絞ったチームは、車椅子ユーザーを主に対象にし、「ゴミ箱の高さ調整や袋の交換のしやすさ」に着目することで、「斜めに設計された投入口」、「ゴミ袋を引き上げて取り出すのではなく、引き下げて取り下げる構造」といったアイデアが発表され、「今後は実際のリードユーザーの意見を聞いて設計をブラッシュアップする必要がある」というコメントがありました。

もう一方のチームも議論は難航していたものの、「操作部に色のコントラストをつけて押す場所を明確にすることで、注意力が散漫な人や認知機能に不安がある人に配慮できるのではと考えた」という改善案が挙がり、「具体的な製品開発のためには、どのターゲットを中心に据えるかを充分に検討しリサーチする必要がある」というリサーチの重要性についての意見が挙がりました。

プレゼンテーションの様子。

オフィス空間の2チームは、どちらも議論を深めたことで、オフィス空間における課題が非常に広範囲であることの難しさをより強く意識したコメントが挙がりました。

例えば、HOWS PARKの「みんなのトイレ」を例に、「すべてを共用にすると安心できない人が出てくるし、選択制にした場合でも“その選択によって暗にラベリングされる”といった問題が生まれる可能性があるため、1つの正解を出すのが難しい課題だと思った」というセクシュアリティに関わる空間設計の難しさや、そもそもオフィスが自社ビルかどうかでもハードルが違うといった指摘がありました。

一方で今回のプロセスを通して、これまで意識が向きにくかった領域にも目が向くようになったという声もあり、「空間づくりを考える際には物理的な設計だけでなく、制度や運用も同時に検討する視点が重要だと感じた」、「精神・発達障がいのある人が分離されず、同じオフィスで共に働く未来を前提とした課題の深掘りが必要だと思った」という、より多角的にインクルーシブな空間を考えていくことの重要性に気づいたといった声が挙がっていました。

正解や間違いがないからこそ、自由に思考を深めることが大切

全ての発表が終わり、ファシリテーターの中尾さんからの全体フィードバックとして「正解や間違いがあるわけではないので、思考を深めるためにこのツールを自由に使ってどんどん書き込んでいってほしい」といったコメントをいただき、体験ワークショップは終了となりました。

最後の振り返り。

その後、質疑応答の時間ではコクヨ社員から「パナソニックさんの開発現場では、商品をある程度絞ったうえで横軸(困難や特性の多様性)を広げていく方法が取られているのか、それとも『食事を作る』などの大きな行為をテーマにし、そこにある課題を順に検討していく方法なのか、どちらが一般的なのかが気になりました」という質問が挙がり、「広いテーマを扱うときは、『具体的なシーンや課題を細かく書き出す』ことで、その後の検討が進めやすくなります」というご回答をいただくなど、より具体的な使用シーンを想定しつつ、全員でワークシートについての理解を深めていきます。

また、ツールの使い方について「改善策を見つけたあとに、時間軸での変化(将来の変化や一時的な状態など)による広がりも考えるべきでしょうか」という質問に対しては、「時間軸の検討は必要に応じて行えばよく、すべてを網羅することは必須ではありません。使用しているツールでそのまま進めても問題なく、ペルソナスペクトラムもあくまで“抜けがないかを確認する補助的なもの”として活用してください」といった大切な心構えのお話もいただきました。

目指す未来を共に社会全体への公益へ

「突き詰めて考えていくと目指す未来は近いのではないか」という白鳥さんの言葉にもあったように、コクヨがHOWS DESIGNで掲げる「違いを、気づきに。気づきを、社会に。」というスローガンと、パナソニックの掲げる「あたらしい「やさしさ」をつくる」というミッションが目指す未来は、決して遠いものではないはずです。

従来は各社がそれぞれの知見を自社の利益のために活用してきましたが、今回の学びのシェアを経て、お互いの情報や気づきを共有し合うことで、その知見を社会全体の公益へとつなげていく流れを生みだしていくことが重要なのだと肌で感じることができました。

最後に全員で記念写真。パナソニックのPとコクヨのKを手で表しています。

取材日:2025.6.11

取材:田中美咲

執筆:大橋まり

撮影:福崎陸央

編集・校正:中西須瑞化、田中美咲、HOWS DESIGNチーム