四万十高校生によるレポート

2024年 清流基準調査結果

| 調査日 | 2024年5月21日(火)、6月1日(土) |

|---|---|

| 調査方法 | ・普段の水位のときに実施する。 ・記録用紙に、地点名・調査日等を書く。 ・深さ30cm位で、流れがあり、川底にこぶしや頭くらいの大きさの石が多い所で調査する。 ・調査地点の下流側に網を置き、その場所の石を静かに取り上げる。 ・石を取り上げた後の川底を足でかき混ぜて、流れてくる生物を網で受ける。 ・資料を見て、何が捕れたかを調べる。(似ている生物がいるので注意) |

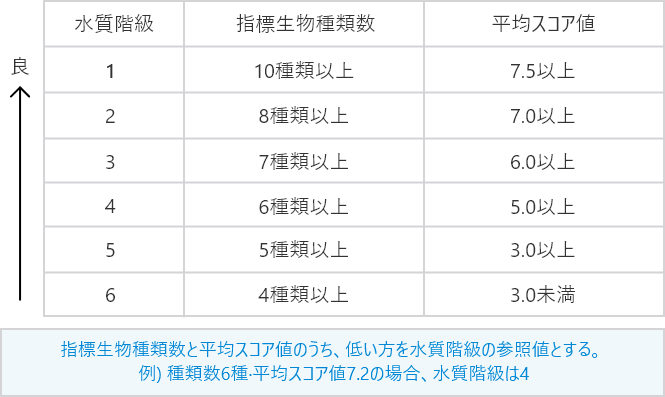

参考:水質階級判定基準

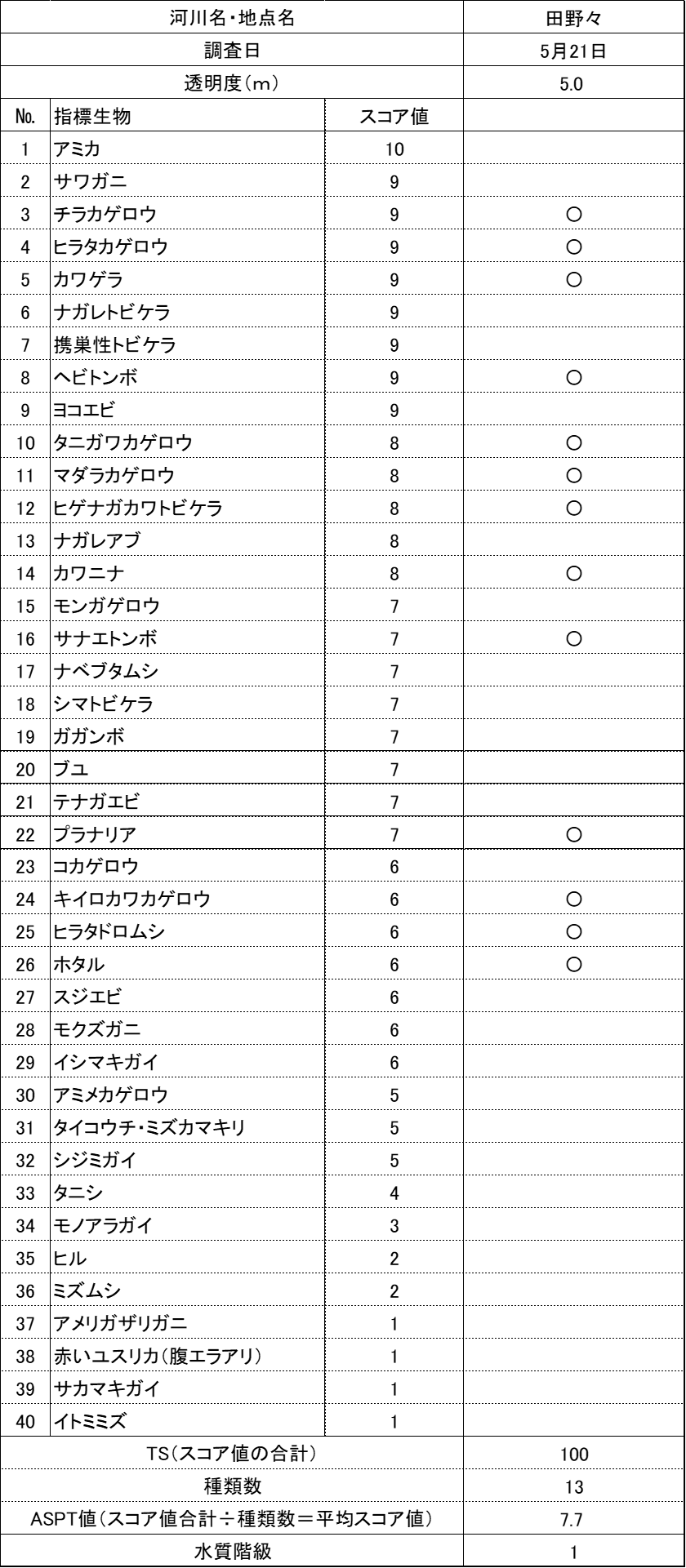

2024年結果

調査結果のまとめ・感想

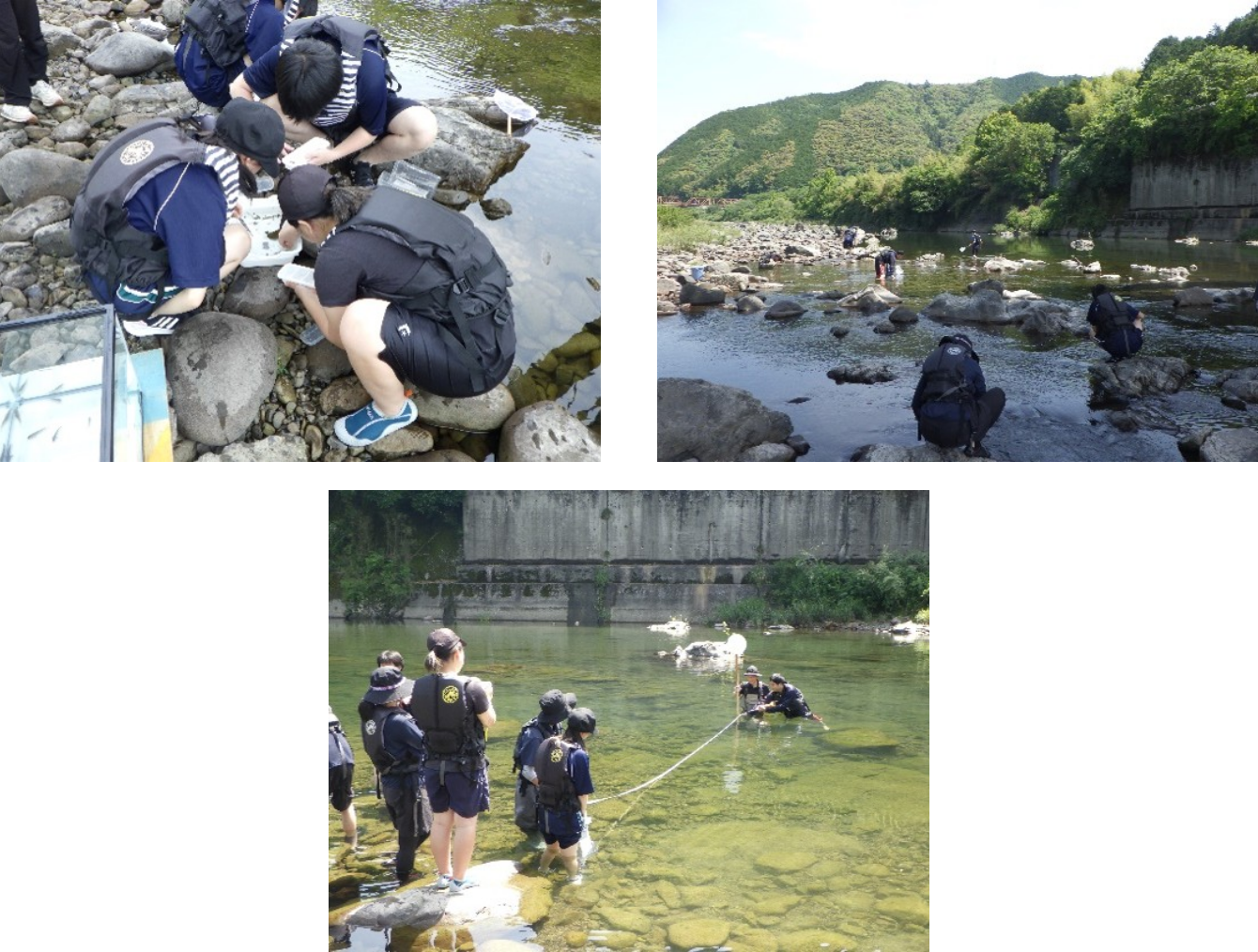

2024年度は、5月21日(火)、6月1日(土)に四万十町田野々にて調査を実施しました。以下は、その際の事前学習や調査当日の感想です。

- 5月21日の調査では、切っても生きている不思議で面白いプラナリアという水生生物を見つけ、飼い始めました。6月1日の調査では、プラナリアなどの欲しかった水生生物はいませんでしたが、大人の方たちの質問などを自分の答えられる範囲で精一杯答えることができました。

- 水生生物は思っていたより沢山とれました。水質は1だったので良かったです。水生生物には点数がつけられていて、9点の水生昆虫が多く捕れました。川の一定期間の水質が分かるのが水生昆虫だと知りました。人が多いと水生昆虫も多く捕れるなと感じました。

- 事前学習では、水生生物による水質調査とパックテストの違いや水生昆虫の数によって川の豊かさがわかるということ、そして水生昆虫の種類などを学ぶことができました。見たことはあっても、名前を知らない水生昆虫もいたので、それを知ることができて楽しかったです。6月1日の調査では、調査する人数が増えたからなのか多くの水生昆虫が見つかり、他の水生昆虫との違いを見たりなど、前より深く水生昆虫について知ったり、学んだりすることができました。

- 水生生物が多くいる川は、川の水が綺麗ということを聞いたのですが、綺麗な川にしかいない魚を見つけることができ、それを実感しました。

- 事前学習では、川の中にいることは知っていたけれど、詳しくは知らなかった水生生物のことを知ることができてよかったです。カワゲラ、カゲロウ、トビケラはどれも似たような形をしているのに、住んでいる場所や羽化方法が全く違うのを聞き驚きました。また、実際に調査してみて、想像の十倍くらい石の裏や砂の中に潜んでいることに驚きました。今回の調査で見つけることができなかった水生生物を、個人的に見つけてみたいと思いました。